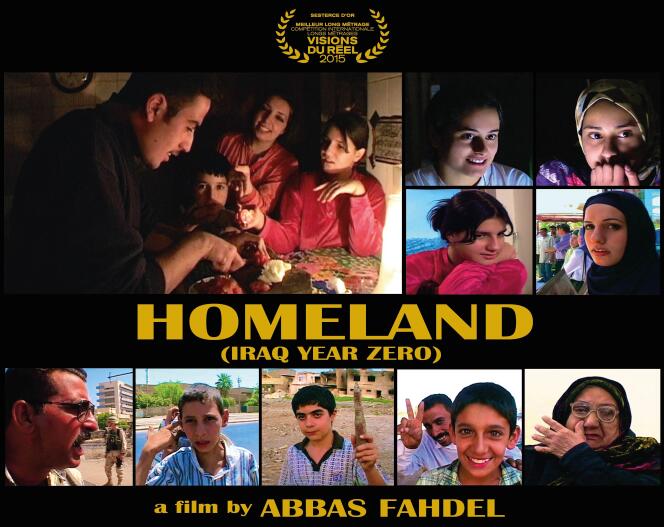

C’est l’un des films événement des Etats généraux du film documentaire de Lussas, organisés du 16 au 22 août : Homeland (Irak année zéro), d’Abbas Fahdel. Une plongée minutieuse dans le quotidien des Irakiens, celui de la famille du réalisateur, avant et après l’intervention américaine de 2003. La caméra est à l’affût de tout, comme s’il y avait urgence à conserver une mémoire avant destruction. Le documentaire fleuve de 5 heures et 34 minutes, découpé en deux parties – l’avant et l’après –, a obtenu le prix du meilleur long-métrage (Sesterce d’or) au festival Visions du Réel, à Nyons (Suisse), et vient d’être primé à Locarno (Doc Alliance Selection Award).

La projection de Homeland à Lussas commencée à 14 h 30, mardi 18 août, s’est achevée vers 22 heures, à l’issue d’un débat. Pendant la pause, vers 17 heures, le réalisateur recevait un message d’un distributeur américain, désireux de sortir le film aux Etats-Unis. Homeland est déjà programmé au New York Film Festival (du 25 septembre au 11 octobre), nous dit-il. En France, le documentaire sortira au printemps 2016.

Citant Godard, selon lequel « un grand film documentaire tend toujours vers une fiction », Abbas Fahdel a choisi ses « personnages » de Homeland, des membres de sa famille. Son beau-frère, ancien ingénieur de la radio irakienne, dont le bâtiment a été détruit ; sa nièce, étudiante, et tout particulièrement son neveu, Haidar, tout jeune adolescent qui devient vite le moteur du film, tant il est vif, drôle, et curieux de la terrible actualité de son pays. Dès le premier volet, le spectateur apprend sa mort prochaine. Il décédera après l’intervention américaine, dans un pays en plein chaos, victime de tireurs inconnus. « Il m’a fallu dix ans pour faire le deuil de Haidar, et replonger dans les rushes », explique sobrement Abbas Fahdel.

« Ce film, c’est ma vie »

« Ce film, c’est ma vie », ajoute le réalisateur, auteur de Nous les Irakiens (2004) – un 52 minutes coproduit par Agat Films – et d’une fiction, A l’aube du monde (2008). Né en Irak, à Babylone, à une centaine de kilomètres de Bagdad, Abbas Fahdel a quitté le pays à 18 ans pour étudier le cinéma, à Paris. « C’était dans les années 1980. J’ai eu pour professeurs Eric Rohmer, Jean Rouch, Serge Daney. J’ai forgé ma vocation de cinéaste pendant mon adolescence, en Irak. Il y avait une trentaine de salles rien qu’à Bagdad ! J’ai découvert les films de Buñuel, de Hitchcock, d’Antonioni, sous-titrés en arabe. Le Mépris de Godard a été une révélation », dit-il.

Quand, en 2002, la perspective d’une intervention américaine se profile, Abbas Fahdel décide de retourner dans son pays. Il avait toujours gardé un vague sentiment de culpabilité depuis son départ. « Tout le monde savait que Bush allait déclencher les hostilités, mais on ne savait pas la date. J’avais peur pour ma famille, et je voulais documenter ce moment historique. »

Le volet 1 du film est une chronique de l’attente, dans un climat troublant, où règne paradoxalement une certaine légèreté. Pendant que la télévision déverse les images à la gloire de Saddam Hussein, les préparatifs rythment le quotidien : un puits est installé dans le jardin, pour que la famille ait de l’eau à peu près potable pendant le conflit ; une montagne de petits pains sera bientôt stockée dans un grand sac ; les vitres du salon sont consolidées avec du ruban adhésif épais et l’on voit encore les traces de celui utilisé lors de la dernière guerre, en 1991, etc. Haidar s’active, presque guilleret : pendant la guerre, il ira à la campagne…

« C’est comme des paysans qui s’attendent à un hiver rigoureux. Ils savent faire », résume Abbas Fahdel. Les Irakiens sont abonnés aux privations depuis plus de trente ans : « Il y a eu la guerre Iran-Irak, de 1980 à 1988, puis, après un court répit, l’intervention américaine de 1991, avec la coalition internationale. Ont suivi les douze ans d’embargo, qui sont peut-être pire que la guerre, et génèrent de la rancœur… Les gens de Daesh, aujourd’hui, c’est aussi la génération de l’embargo. » Entre 2002 et 2003, Abbas Fahdel tournait, tournait, et toujours pas d’invasion américaine. « Je suis reparti à Paris en mars 2003. Trois jours plus tard, l’intervention américaine avait lieu ! Le temps que je m’organise, je suis revenu quelques semaines plus tard. La ville de Bagdad était déjà tombée… »

« Un bon antidote à “American Sniper” »

Dans le volet 2, la famille du réalisateur témoigne de cette guerre qui aboutit très vite, après l’invasion du 20 mars 2003, à la défaite de l’armée irakienne. Mais cette fois-ci, il faut sortir de la maison, aller sur le terrain, filmer les destructions, enregistrer la détresse et la colère des habitants qui se sont encore appauvris. Les pillards sévissent, la police ne fait plus son travail, la population commence à s’armer, les filles ne sortent plus de peur d’être enlevées. Le cinéaste embarque sa caméra dans la voiture de son beau-frère, qui fait le chauffeur et accompagne ses enfants à l’école, à l’université…

Son ami, le comédien et metteur en scène Sami Kaftan, « aussi connu en Irak que Robert De Niro aux Etats-Unis », lui sert de « couverture » pour filmer à l’extérieur. Il lui permet aussi d’accéder aux studios de cinéma de Bagdad, dont on peut constater l’état de ruine, avec des tables de montage hors d’usage, et des montagnes de pellicules abandonnées.

Malgré le désastre, le film garde une certaine énergie, et toujours cette élégance de ne pas montrer l’hystérie ambiante. Le cinéaste fait part de ses sentiments mêlés : « Ce film est contaminé par mon bonheur d’être avec les miens. Et pourtant, l’Irak est invivable. Quand je suis en France, je deviens pessimiste sur mon pays. Tous les jours, on compte une dizaine de morts, mais plus personne n’en parle. C’est devenu la routine. Mais quand j’y retourne, je retrouve un peu d’espoir », dit-il, en évoquant les manifestations de ces dernières semaines : « Une nouvelle génération ose brandir ses slogans : “Ni sunnites, ni chiites. On veut un Etat laïque”. »

Enfin, Abbas Fahdel n’est pas peu fier de citer ce commentaire du réalisateur américain engagé Jonathan Nossiter : « Sur sa page Facebook, il dit que Homeland est un bon antidote à American Sniper », le récent film de Clint Eastwood, sur un tireur d’élite envoyé en Irak.

Voir les contributions

Réutiliser ce contenu